13 二月 專家說明|2025年2月推出9場專題導賞

專家說明|2025年2月推出9場專題導賞

2025-02-10 來源:中國國家博物館

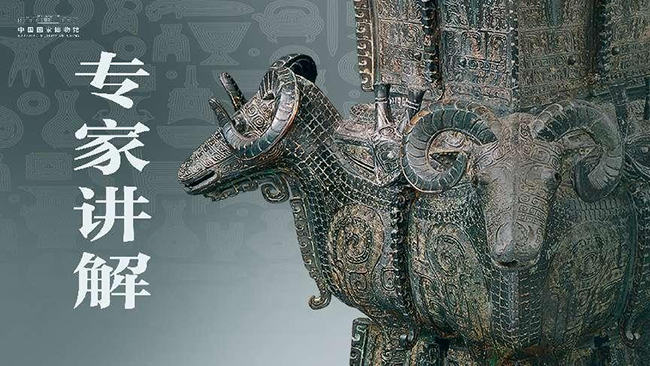

中國國家博物館「專家講解週」將在二月推出9場專家講解。本期專家解說將圍繞「古代中國」基本陳列、專題展覽以及臨時展覽開展,透過專題導賞,帶您從不同視角看展覽、賞文物、觀古今,感受文化的永恆魅力。

2025年2月專家講解安排表

預約方式:掃描下方二維碼訪問“國家博物館”小程序,進入“講解預約”,根據專題內容進行付費報名。報名成功後,可點選小程式左上角「我的」圖標,在「我的預約」中查看相關資訊。本月首場專家說明將於2月11日開啟預約。(每場專家講解提前7天開啟預約,具體講解時間請關注國博官方平台預告)

注意事項:成功付費預約「專家講解」的觀眾,請在講解當日從國家博物館北門西側入口憑有效證件核錄後,通過安檢入館,並於講解開始前10分鐘,到達該展覽序廳耐心等待,由工作人員檢錄手機預約信息後按時開始講解,請您合理安排時間。講解期間,請勿使用任何裝置錄音、攝影攝影。

專家解說·內容簡介

俄羅斯飲食文化的歷史淵源

2025年2月18日(週二)9:40—10:40

講解展覽:俄宴風華-克里姆林宮博物館藏飲食文物精品展

展廳:北10展廳

主講人:鄭燁,文學碩士,副研究館員。主要研究方向為歐洲文化、跨文化交流和國際展覽策劃。 「俄宴風華-克里姆林宮藏飲食文物精品展」中方策展人。曾參與「啟蒙的藝術」「殊方共享-絲路國家博物館文物精品展」「食味中華——中國古代飲食文化展」等計畫的對外聯絡與策劃組織工作。主要學術成就:《博物館專業人員國際交流計畫的策劃》《柏林亞洲藝術博物館中國文物的收藏之路》等。

講解內容:俄羅斯的飲食文化是在地理、歷史、社會、經濟條件以及對外文化交流的影響下形成的,具有深厚的歷史和文化底蘊。俄羅斯的飲食文化是獨具特色的,探究俄羅斯的飲食文化源流,我們可以看到大自然的施予、歷史的痕跡和文明之間的相互影響。本次講解將以展覽為依托,帶領觀眾欣賞歐洲工匠的高超技藝,並認識俄羅斯數百年的美學觀念和藝術風格的演變,追尋俄羅斯日常飲食和宮廷宴會的歷史源流。

古代中國的思想世界道德篇

2025年2月18日(週二)14:00—16:00

講解展覽:古代中國

展廳:北20—北25、南15—南20展廳

主講人:畢遊,歷史博士,研究館員。主要從事中國思想史方向研究,尤其在宋明理學方面成果頗豐。主要學術成就:承擔國家社科基金後期資助計畫《朱熹、陸九淵與王守仁理學思想比較研究》,並出版同名專著;論文有《朱陸之爭所呈現的道德知識性問題》《理範疇的內在矛盾性及其主觀化演進》等。

講解內容:本講解沿著古代中國陳列的歷史進程,簡述中國思想史的發展脈絡。本期聚焦於這樣一個問題:道德是博大嚴謹的知識體系還是簡單易行的良知本能? 「德」的觀念發端於周初,周公制禮是孔子思想的泉源。孔子、荀子強調學習的作用,孟子則發現了道德的心理基礎。董仲舒營造了道德的神學氛圍,朱熹則將儒學發展為宏大的哲學體系。陸九淵認為道德知識具有先驗性,王守仁則將道德觀念引向了良知本能。此外,墨家、道家、佛教諸學在反對儒家倫理的同時,也為歷代儒家學者提供了寶貴的思想資源。本講力求簡單易懂,故事性與知識性結合,適當涉及思辨性。

金榜墨韻-清代進士書法的藝韻風華

2025年2月19日(三)9:40—10:40

講解展覽:中國古代書畫-清代進士的翰墨遺珍

展廳:南12展廳

主講人:劉曉麗,文學博士,館員。主要從事版本目錄學、稿抄本研究。 「中國古代書畫-清朝的漢墨遺珍」策展人。主要學術成就:《孤本孫承澤〈水利書〉的發現》《兩部書賈作偽的清齊召南校跋本〈竇氏聯珠集〉《中國國家博物館藏四庫底本〈翁德鼎彝譜〉考論-兼談〈四庫全書〉辦書流程的限製文獻」《方綱精篇》論文《簡文集》。

解說內容:以漢字為載體的中國書法,是中華民族獨一無二的藝術瑰寶,蘊含著深厚的文化內涵、美感情趣與時代特質。有清一代,書壇中興,一大批具有進士身分的書家競相湧現,成為推動清代書法繼承、變革與創新的重要力量。本期「中國古代書畫」聚焦清代進士這一文化群體,精選館藏70餘件清代書法墨跡與歷代碑帖善本等珍貴文物,展現書法與書寫視角下清代進士的藝術成就與生活趣味。本次講解圍繞展覽中展出的館藏書法作品,揭示作品中相關儒家經典、詩文詞賦等豐富內容,展現清代進士的才情學養、識見抱負,領略中國文人書法的審美理想、個人意趣和藝術追求。

河北曲陽石雕造像的藝術賞析

2025年2月19日(三)14:30—15:30

解展:惠世天工-河北曲陽石雕藝術展

展廳:北1、2展廳

主講人:蔡曉菁,宗教學博士,副研究館員。研究方向為佛教史與佛教文物。主要學術成就:承接國家社科基金計畫《東亞視域下的南北朝三論學嬗變與發展研究》,論文有《佛教中國化視角下造像碑的功用與類型探析》《鄒城出土白馬吻別圖像及其寓意》等。

解說內容:佛教造像展覽不僅展現多彩的造像藝術,也反映人們的文化信仰與精神世界。曲陽石雕藝術展集中呈現了河北特有的白石造像風格與造像歷史。這區域造像的題材、樣式、造型等各方要素特色鮮明,別具一格的雕刻傳統一直延續至今。本次講解透過解讀曲陽石雕藝術展,帶領觀眾賞析珍貴主題文物、領略以曲陽石雕為代表的中國古代石刻造像的藝術之美。

珍惜生活-回到古希臘人與美相遇的瞬間

2025年2月20日(週四)9:40—10:40

講解展覽:美的多元性-古希臘的藝術與生活

展廳:南1、南2展廳

主講人:張藝帆,美國雪城大學博物館學、藝術管理雙碩士,館員。 「美的多元性-古希臘的藝術與生活」展覽內容設計及策展助理,曾參與「心影傳神-烏菲茲美術館藏大師自畫像」等展覽國際聯絡、內容編譯工作。主要學術成就:「COMPARISON STUDY OF THE DEVELOPMENT OF ART MUSEUMS:Cases From United States and China」。

講解內容:沒有人會否認古希臘重要遺產之一是“美”,古希臘美的力量是如此強大以至於在數千年後仍能引起一場美學革命。它寓居在神話中、文物中、歷史中、思想中,滋養著西方文明,也浸潤觀者的身心。在為美賦形之時,我們是否可以探知古希臘人的所知所想,在美的形態背後,是怎樣的歷史與當下影響著他們的審美選擇。這次的講解將進一步走進展覽的敘事,探索古希臘美學成長的脈絡,貼近古希臘美的精神。

服飾萬年-中國古代服飾巡禮

2025年2月20日(週四)14:30—16:00

講解展覽:中國古代服飾文化

展廳:北18展廳

主講人:王方,歷史學博士,研究館員。研究領域為漢唐考古、服飾考古。主要學術成就:專著《漢服的形成-東週秦漢服飾的考古學研究》,論文《漢服成為中華文化符號的觀察》《「偏衣」的考古學識讀》《六安白鷺洲出土銅燈人像的髮型與服飾及相關問題》等。

解說內容:服飾與人類生命休戚相關。同其他物質文化一樣,中國的服飾文化博大精深,它不僅具有物質屬性,是人們日常生活的一部分,更承載著豐富的文化內涵,與國家禮儀、政治體制、經濟水準等發生連結。中國國家博物館開設的「中國古代服飾文化」展,將帶領觀眾穿越萬年,巡迴中國異彩紛呈的服飾文化。本次講解主要圍繞中國古代服飾各時段發展特色及重要文物進行介紹。

國博瓷器的藝術之旅

2025年2月21日(週五)9:40—11:10

講解展覽:中國古代瓷器展

展廳:北17展廳

主講人:高心源,考古學碩士,館員。研究領域為陶瓷考古、中外陶瓷文化交流。主要學術成就:《鉅鹿宋器-中國第一次歷史時期田野考古實踐的過去與現在》《朝鮮王朝初期官窯制度初探》《華瓷銷歐前歐洲典型陶器工藝演變測驗》等。

解說內容:古代陶瓷器是中國國家博物館館藏重要組成門類,相關藏品品類豐富、序列完整,基本涵蓋國內主要窯口典型器物,尤以來源明確的考古發掘文物著稱。本次講解將結合瓷器展改陳後的新展品、新主題,以中國古代製瓷工藝的發展、傳播、交流為線索,結合近年來窯址考古、科技考古和生產流通等領域的新進展,講述中國製瓷業演進歷程,為您揭示中國古代陶瓷的奧秘。

玉澤中華-中國玉文化的演進

2025年2月21日(週五)14:30—16:00

講解展覽:中國古代玉器

展廳:北19展廳

主講人:鮑麗娟,藝術碩士,館員。主要研究方向為中國古代玉器考古與鑑定、博物館學。主要學術成就:《玉出紅山》《從漢代禮儀用玉的變化看漢代社會變遷》《考古遺址博物館的特質與展陳敘事》等。

解說內容:中國玉文化見證與參與了中華文明起源與中華文明多元一體的進程,是延續文明血脈,形成中華民族共同體意識的核心物質載體之一。中華民族先民早在9000年前已經開始使用玉器,在歷史時期中逐漸賦予玉器以禮制和政治地位的象徵,乃至人格化、道德化的精神載體。本次講解結合“中國古代玉器展”,以中國玉文化9000年發展史為主線,分析各時代典型器所展現的料、工、形、紋等工藝特徵,及其所蘊含的精神內涵和審美意識。

凝結中華文明智慧的中國古代錢幣

2025年2月22日(週六)14:30—16:00

講解展覽:中國古代錢幣展

展廳:南11展廳

主講人:張安昊,歷史碩士,副研究館員。主要研究方向為貨幣史,在《學習時報》《中國社會經濟史研究》《故宮博物院院刊》《北京社會科學》等期刊發表文章數篇。主要學術成就:《清末國家幣制改革中金本位戰略及銀本位戰術的製定與調整》《清朝寶泉局機構沿革新考》等。相關研究系國家「十四五」發展規劃重大學術文化工程《(新編)中國通史》編纂工程《經濟史卷》階段性成果。

解說內容:錢幣是日常生活中最易接觸的文物,其雖僅方寸,卻貫穿中國歷史發展,承載著治亂興亡,擁有獨特的厚重文化。歷史上的治世以此方寸為要,但凡亂了此方寸的政權,幾是短命的。中國錢幣在自身發展的同時,也為全世界文明進步做出獨特貢獻。這次講解基於錢幣變化,了解中國歷史發展,進而理解中華文明的連續性、創新性、統一性、包容性、和平性。